由于雷雨云中不同部位聚集着不同极性的电荷,当电荷积累到一定程度时,在云团之中,云团与云团之间,云团与地面之间会产生很强的电场,当电场强度达到空气击穿强度时,便会发生正负电荷之间的放电现象,这种瞬间的强火花放电就是闪电。

闪电的雷击过程中产生了强大的雷电流(目前观测到的最大雷电电流幅值为430KA)和高电压(雷电通道两端电位差可达上万伏),因此按功率为电压与电流之积计算,雷电具有极强大的功率,从而构成一次爆炸过程。雷电直击到地面的建筑物和各种生物上,因其电效应,热效应和机械力会造成严重的破坏和灾害。雷电的强大的破坏力,主要是由于它把雷云蕴藏的能量在极短促的几十微秒中释放出来,它的功率巨大,但是由于放电时间太短,以功率乘以时间得出功的数值却很小,只有几十千瓦小时。这里科锐技术主要讲的是直击雷,对雷击电磁脉冲将在后边章节着重介绍。

(一)闪电的分类

闪电可以按其形状分为:线状闪电、带状闪电、片状闪电,联球状闪电和球型闪电。

线状闪电:最常见的一种闪电,我们常常看到这种闪电呈倒置的树枝状,其实是若干次线状闪电的组合,由于几次发生闪电之间的时间极短,用肉眼很难分辨出。

带状闪电:仍是线状闪电的一种,只不过是在闪电过程中恰巧有水平大风吹经闪电通道的空间,将几次线状闪电放电的通道吹的分开,用肉眼看去闪电通道变宽了。

片状闪电:线状闪电被云体遮住了,闪电的光照亮了上部的云或反射的光映入人眼中,闪电呈片状的亮光。

球状闪电:又称球型雷、滚地雷,不但出现在雷雨天气中,在晴天时也偶有出现。其形状大多是球形,直径可达几十厘米,多呈橙色和红色,有些还带有硫磺或臭氧的味道。球型雷多顺风或沿着物体移动,但也发现过垂直运动或逆风而动的情况。对它的起因有许多不同的假设,至今未探明其奥秘。

联珠状闪电:很少见的一种闪电,有人认为它是一串球型雷组成的。

闪电也可按其发生的空间位置而分成:云内闪电、云际闪电(云闪)、云地闪电(地闪)等。其中地闪又称直击雷、落地雷,是防雷研究的主要对象。

(二)地闪的结构

在雷云对地的放电中,90%左右的地闪是在负极性的雷云和正极性的大地(含地面建筑物等)之间发生的,一般称为负极性雷击。相反,约有10%的雷击呈正极性。因此,且以负极性雷击为例说明地闪的结构和过程。

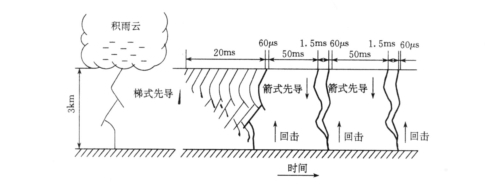

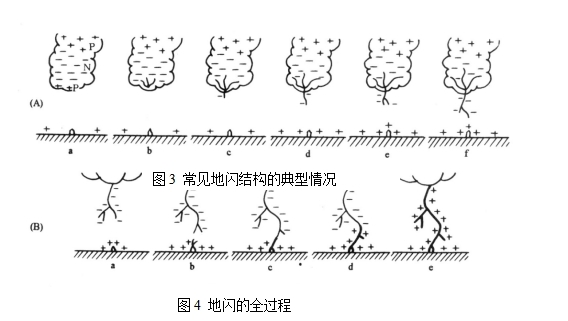

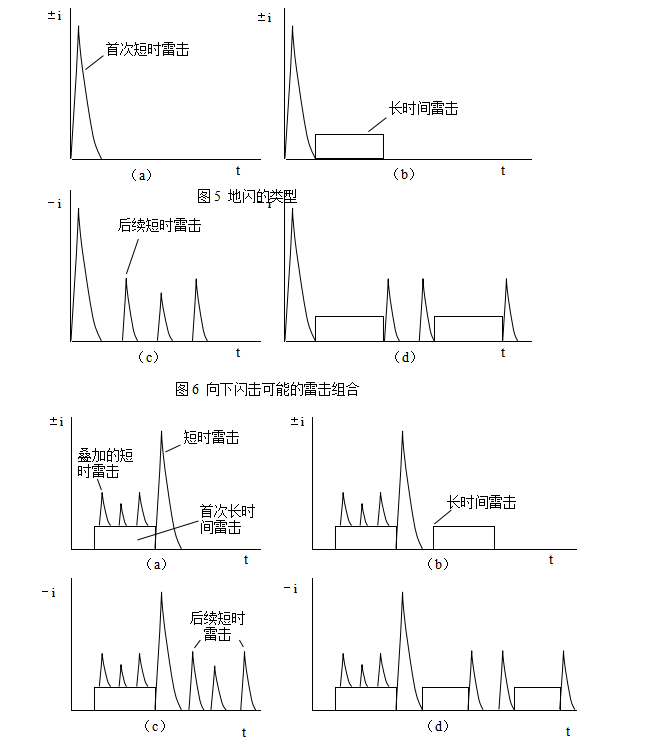

在负极性雷云的感应下,地面呈现正极性电荷,并且随电场分布的变化可以迅速集中到某个地点。然而,雷云与大地电场之间的空气仍然是绝缘的,必须形成导电通道,地闪才能发生。于是,在大气电场强度达到一定程度时,大气中的电子有足够大的动能撞击空气分子,使其电离并加入撞击,这种现象如同雪崩,为形成雷电通道起开路先锋的作用。雷电随着雷电通道的开辟而向地面探索着前进。这种梯级先导称为流柱,流柱在寻找一条电阻最小的通道,有时遇到阻力,便另辟通道,于是空中便出现了不同形状的枝叉。在经过多次放电,消失,再放电,再消失之后,梯级先导的通道前端已到达离地面很近的距离(10m~100m),这时它的趋向开始受到地面物体的影响。可以这样理解,从通道前端伸出一支长10m~100m的长臂向四周探索着,这个臂长叫做“击距”在标准中叫做“滚球半径”其长短与雷电流幅值大小成正比。一旦接触到地面物体或与地面提前先导相会便发生了闪击,从地面物上冲出一股明亮的光柱,沿放电主通道达到雷云,完成一次回击放电或主放电。几十毫秒之后,由雷云中伸出一条较暗的光柱,沿已开辟的主放电通道冲向地面,这就是第二次回击放电,以及第三、四次,最多达26次放电。这种多次放电只见于负极性雷击,正极性雷击只有一次放电。另有一种叫长时间放电雷击。雷击的三种形式见图6、图7和图12。

常见地闪的结构见图3,地闪全过程见图4。

(三)地闪的类型

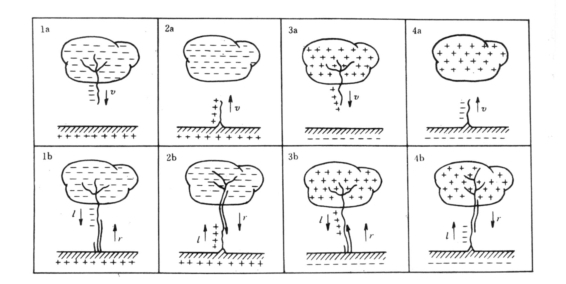

地闪类型分类办法:

1.负极性雷击与正极性雷击之分。(图1a、1b、2a、2b与3、4之分)

2.有回击和无回击之分(图b与a之分)

3.提前先导的上行和下行之分(图2、4与1、3之分)

具体可参见图5。需要说明的是:2a和2b型:多发生在高层建筑上,因雷云感应的尖端物体上聚集了大量的异性电荷,可能会主动迎合雷云的流柱面发生闪击,常被称为“上行雷”。

在8种地闪中,1a和3a实质上是云闪,真正地闪只有6种,以负极性下行雷(1b)为最常见,但特高层建筑物的逐步增加,使负极性上行雷(2b)也有增加的趋势。

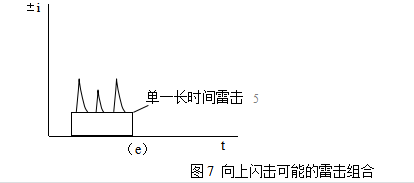

在《建筑物防雷设计规范》GB50057-94局部修订条文(征求意见稿)中对平原和低建筑物典型的向下闪击,确定为图6(a、b、c、d)四种组合;对高度约为100m的高层建筑物典型的向上闪击,确定为图7(a、b、c、d、e)五种组合。