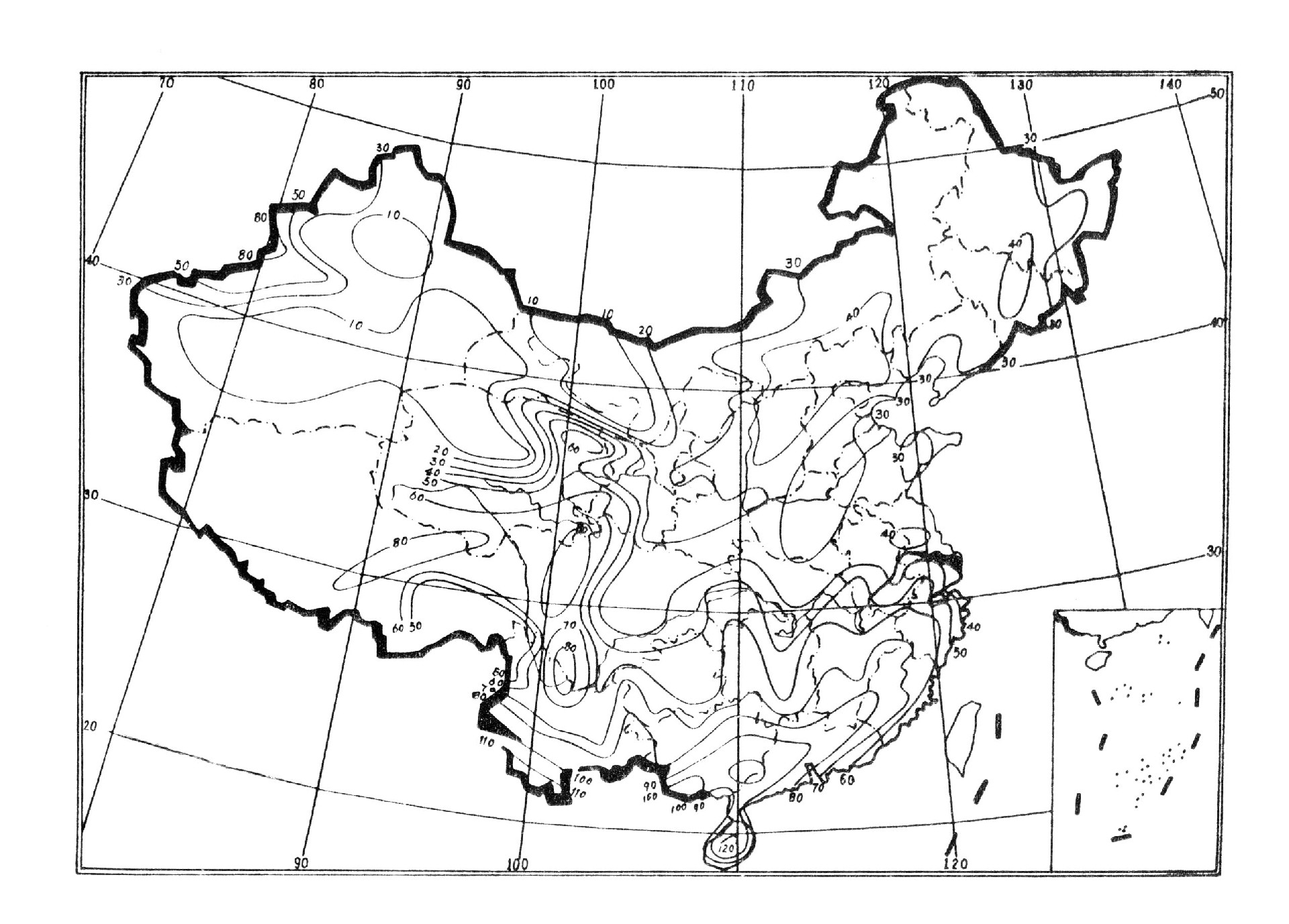

1、我国年平均雷暴日数的地理分布

我国年平均雷暴日数的地理分布示于图6,根据此图,可将我国的雷暴活动划分为四个区域。第一区域大致位于长江以北,东经105°以东地区;第二区域大致位于长江以南,东经105°以东地区;第三区域大致位于北纬36°以北,东经105°以西地区,但其东南角划归第四区域;第四区域大致位于北纬36°以南,东经105°以西地区。

第一区域主要包括黑龙江省、吉林省、湖北省大部、陕西省、四川省东半部、宁夏回族自治区和甘肃省东南角等地区。这一地区年平均雷暴日数为20——50天左右,年平均雷暴日数随纬度的变化不大显著。

第二区域主要包括浙江省、福建省、广东省、广西壮族自治区、安徽省东南角、江西省、湖南省、贵州省,以及四川、湖北和江苏三省位于长江两岸的地区。这一地区的年平均雷暴日数随纬度的减低而明显递增。如长江两岸的年平均雷暴日数为40—50天左右,到了两广南部地区的年平均雷暴日数已递增到90——120天以上。

第三区域主要包括内蒙古自治西南角、甘肃省中部和西北部、青海省西北部、新疆维吾尔自治区等地区。这一地区除新疆西北角外,主要由沙漠、戈壁滩和盆地等干旱地区组成,因此,年平均雷暴日数较少,一般只有20天。其中甘肃和内蒙古的巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠地区,年平均雷暴日数不到10天。如内蒙古老东庙为8天,甘肃民勤为12天。新疆准葛尔盆地的古尔班通古物沙漠,塔里木盆地的塔克拉玛干沙漠,以及青海省柴达木盆地的塔完拉玛干沙漠,以及青海省柴达木盆地等广大地区。新疆西北部山区的年平均雷暴日数明显增大,一般可达20一50天。其中,巴音布鲁克一带年平均雷暴日数约大于50天,而昭苏一带则可达80—90天。

第四区域主要包括甘肃省东南部、青海省大部、西藏自治区、四川省西半部和云南省中部和本部等地区,该地区由于多为高原和山丘,地势较高,地形起伏较大,因此,年平均雷暴日数偏高于同纬度其他地区,一般为50—80天。

综上所述,我国年平均雷暴日数约地理分布特征大致可归纳为以下规律。

1.东经105°以东地区的年平均雷暴日数随纬度的减低而递增。但长江以北地区这一变化规律趋势不明显。而长江以南地区这一变化规律较为明显。例如,我国东北地区的年平均雷暴日数约为30—40天,长江两岸地区的年平均雷暴日数略有增如,约为40—50天,而两广地区的年平均雷暴日数则递增至70一100天以上。其中,海南省中部地区的年平均雷暴日数超过120天,近期资料达130多天,这是我国年平均雷暴日数最多的地区。

2.东南沿海地区的年平均雷暴日数,低于同纬度离海岸稍远地区的数值;而小岛屿的年平均雷暴日数,又低于同纬度沿海地区的数值。此外,江湖流域、河谷平原和河谷盆地的年平均雷暴日数,往往也低于同纬度其他地区的数值。这是由于上述地区受水面影响,使下半年近地层气温偏低,不利于形成可产生强烈对流运动的不稳定层结,从而使年平均雷暴日数偏少。

3.新疆维吾尔自治区、甘肃和内蒙古自治区的广大沙漠和戈壁滩地区,以及青海省柴达木盆地等地区,因气候干旱,年平均雷暴日数较少,一般不超过10天,为我国平均雷暴日数最少的地区。

4.地势较高、地形较复杂的山丘地区,其年平均雷暴日数往往高于同纬度其他地区的数值。例如,青藏高原和云贵高原西部等山区,其年平均雷暴日数比同纬度内陆地区的数值约多20-40天。

由此可见,我国年平均雷暴日数具有南方多于北方,山地多于平原,内陆多于沿海地区和江湖流域,以及潮湿地区多于干旱地区的地理分布特征。

2、我国雷暴活动的年变化和日变化

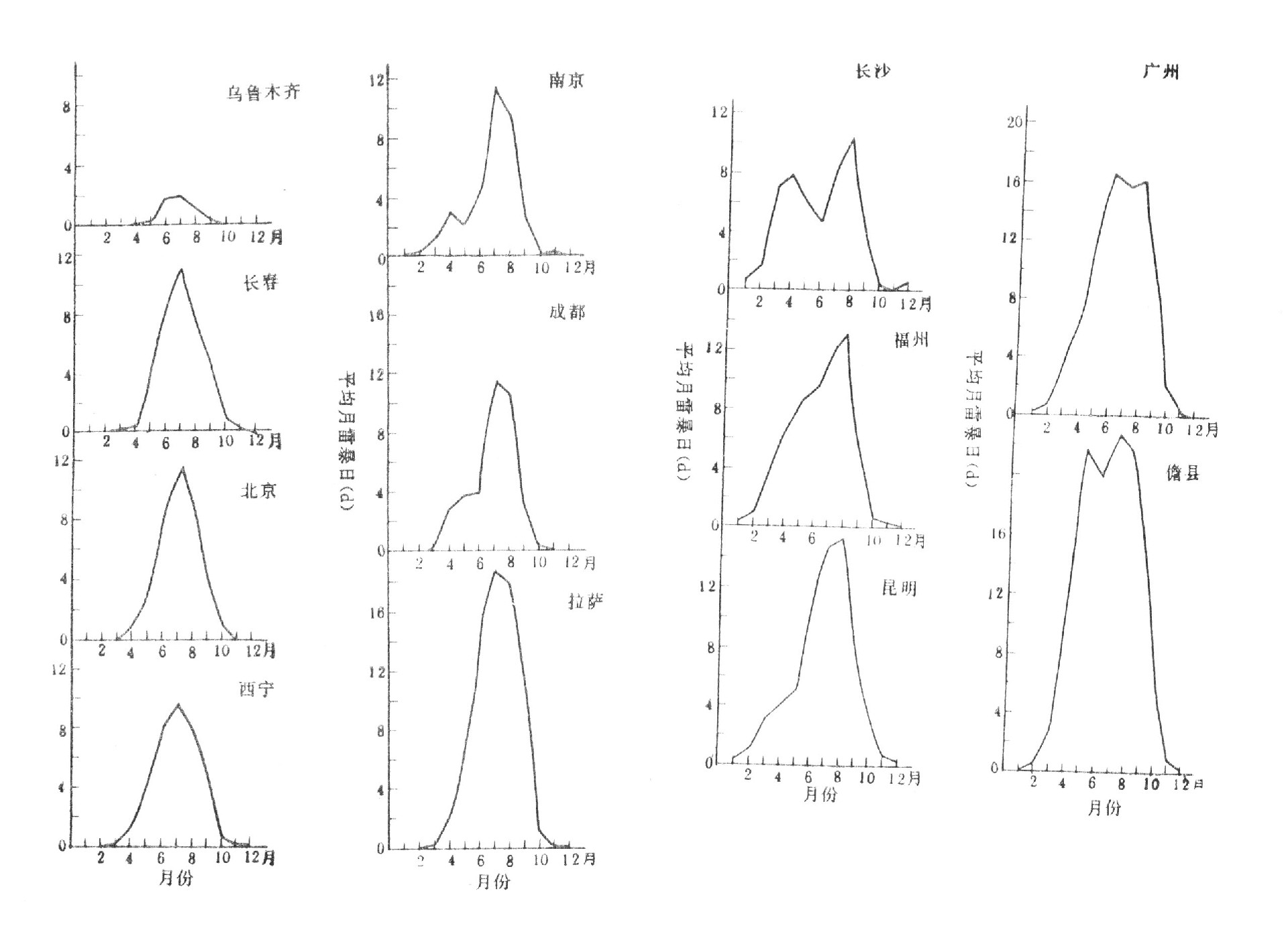

1.我国雷暴活动的年变化

我国雷暴活动主要集中在6—8月,其中以7月份的雷暴活动最为频繁。纬度较高的东北三省和新疆等地区,雷暴活动偏早,因此,平均月雷暴日数年变化的峰值位于6—7月,并以7月分为主。而青海、宁夏、内蒙古、山西、河北、北京、山东、江苏、河南等地区,平均月雷暴日数年变化的峰值几乎都集中在7月份。纬度较低的陕西、安徽、浙江、江西、湖北、广西、四川、贵州等地区,雷暴活动偏晚,因此,平均月雷暴日数年变化的峰值位于7—8月,并以7月为主。但江西例外,平均月雷暴日数年变化的峰值位于8月。福建、湖南和广东等地区,平均月雷暴日数年变化的峰值几乎都集中在8月份。此外,甘肃和西藏地区,平均月雷暴日数年变化的峰值位于6—8月,并以7月份为主。我国部分城市平均月雷暴日数的年变化见图9。

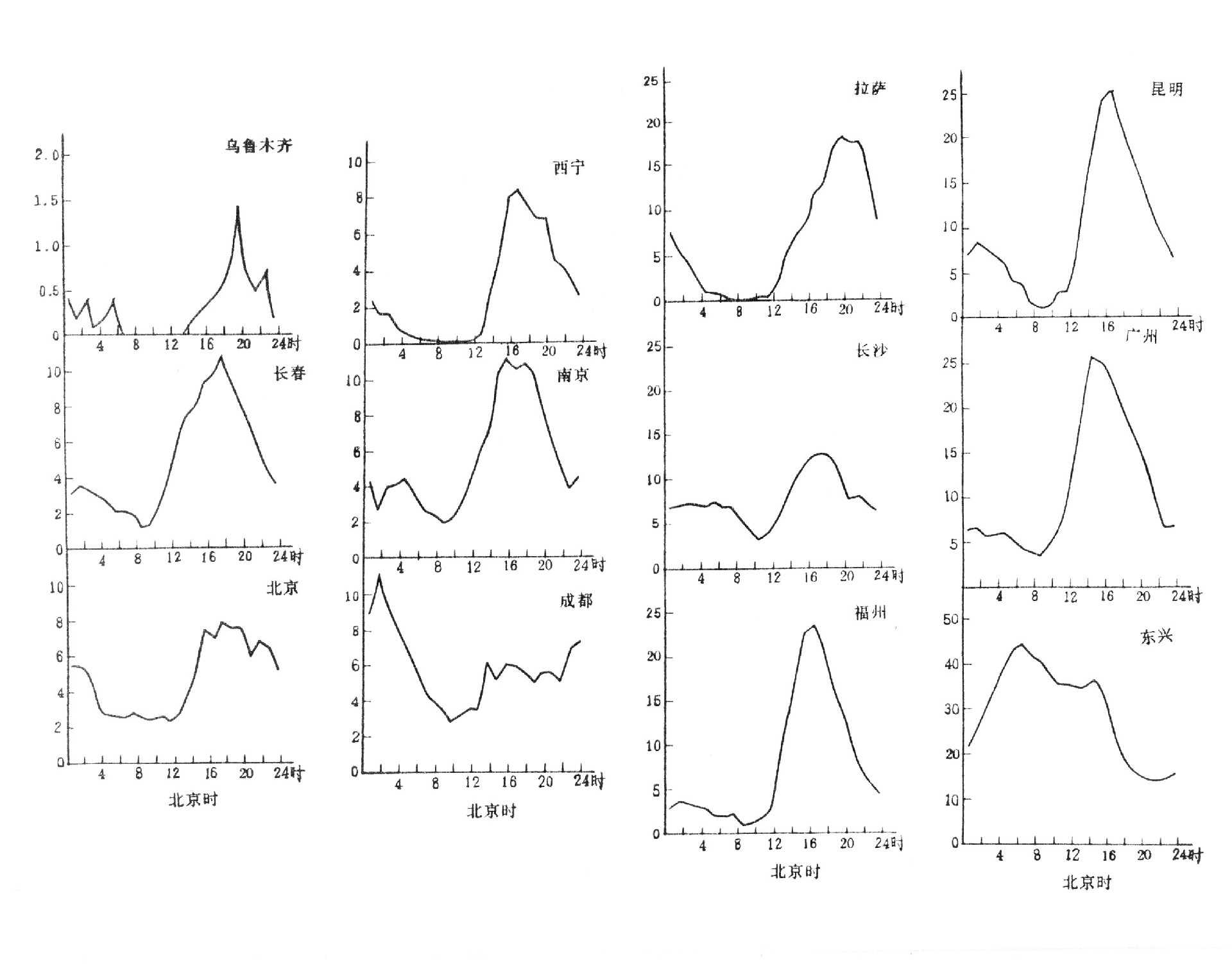

2.我国雷暴活动的日变化

逐时年雷暴时是指一天中某一小时内在全年中的雷暴时数;平均逐时年雷暴时是指逐时年雷暴时数的多年平均值,单位(时)。它比雷暴日数更为可靠地反映了全天雷暴活动的强弱程度。根据一天24小时逐时年雷暴时数的统计资料,可表征多年平均雷暴活动的日变化。图10为我国部分城市平均逐时年雷暴时的日变化曲线。由图10分析结果表明,这些城市的平均逐时年雷暴时的日变化曲线,均呈现为一峰一谷的简单变化形型式,它可进一步细分为两类。第一类平均逐时年雷暴日变化的峰值和谷值相差较大,而且谷值较小,其峰、谷值之差与谷值之比一般大于5。这类雷暴活动日变化具有雷暴在一天中、某时段内较为集中,而在另一时段内却较为稀少的特征。例如,长春、乌鲁木齐、西宁、福州、广州、昆明和拉萨等城市,其雷暴活动日变化即属于这一日变化类型。第二类平均逐时年雷暴时日变化的峰值和谷值相差较小,而且谷值相对较大,其峰、谷值之差与谷值之比一般小于5。这类雷暴活动日变化,在一天中某时段内较为集中的程度,以及在另一时段内较稀疏的程度均不如第一类。例如,北京、南京、长沙、成都和广西东兴等地,其雷暴活动日变化即属于这一类型。

各城市平均逐时年雷暴时的日变化曲线还表明,除东兴处,雷暴活动主要集中在午后至半夜,从后半夜至上午,雷暴活动则较为稀少。例如,许多城市的平均逐时年雷暴时日变化的峰值主要出现在15一19时左右,但成都和贵阳的平均逐时年雷暴时日变化的峰值则出现在午夜,而各地平均逐时年雷暴时日变化的谷值,主要出现在8—11时左右。东兴的雷暴活动日变化则较为特殊,其平均逐时年雷暴时日变化的峰值出现在清晨6—7时,而谷值出现在21—22时。北京地区一天中雷暴活动主要集中在15—19时,4一12时雷暴活动较少。

雷电活动的一般规律已经综述,有些特例并不在内,如在某些少雷区域内某地的雷暴活动会特别的激烈,反之亦然。对某一地区而言,雷暴如同冰雹活动一样会有比较明显的若干条主要入侵途径,这是需要长期观测并认真总结的。

目前,世界各国对雷电活动的统计方法不尽相同,为了更准确的反映雷电实际情况,常用某地年平均闪电放电密度(闪电次数/年·km2)这样一个测量单位。国内电力、气象部门近年采用单站(或多站)闪电定位系统可以在200Km探测范围内自动连续的对地闪的发生时间,地点(方位和距离),强度、极性和云闪计数进行观测和记录,这种装备如能在全国气象台(站)配备会将雷电观测水平提到定性、定量、定位的水平。

3、雷电流参数和波形

知已知彼,百战不殆。在防雷工程设计中要达到技术先进,安全可靠和经济合理首先依赖于对雷电流的科学认识。

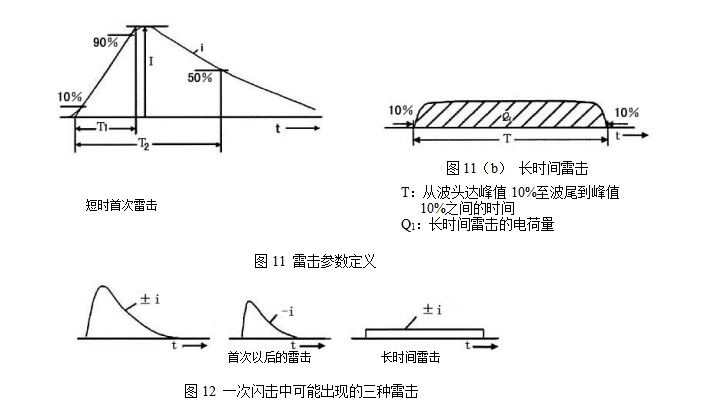

国际电工委员会(IEC)于1992年在IEC61024-1-1和1995年的IEC61312-1中相继公布了雷电波参数(表1-3)和典型雷电流波形(图11)。

首次雷击的雷电流参量 表1

雷电流参数 | 防雷保护级别(防雷建筑物类别) | ||

Ⅰ(一类) | Ⅱ(二类) | Ⅲ-Ⅳ(三类) | |

I 幅值 (kA) | 200 | 150 | 100 |

T1 波头时间 (μs) | 10 | 10 | 10 |

T2 半值时间 (μs) | 350 | 350 | 350 |

QS 电荷量 (C) | 100 | 75 | 50 |

W/R 单位能量 (MJ/Ω) | 10 | 5.6 | 2.5 |

注:1)因为全部电荷量QS的本质部分包括在首次雷击中,故所规定的值考虑合并了所有短时间雷击的电荷量。 2)由于单位能量W/R的本质部分包括在首次雷击中,故所规定的值考虑合并了所有短时间雷击的单位能量。 3)保护级别为IEC规定的防雷装置保护级别;类别为国标规定的建筑物防雷类别。 | |||

首次以后雷击的雷电流参量 表2

雷电流参数 | 防雷保护级别(防雷建筑物类别) | ||

Ⅰ(一类) | Ⅱ(二类) | Ⅲ-Ⅳ(三类) | |

I 幅值 (kA) | 50 | 37.5 | 25 |

T1 波头时间 (μs) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

T2 半值时间 (μs) | 100 | 100 | 100 |

I / T1 平均陡度 (kA/μs) | 200 | 150 | 100 |

长时间雷击的雷电流参量 表3

雷电流参数 | 防雷保护级别(防雷建筑物类别) | ||

Ⅰ(一类) | Ⅱ(二类) | Ⅲ-Ⅳ(三类) | |

Ql 电荷量 (C) | 200 | 150 | 100 |

T 时间 (s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

平均电流 I≈Ql / T

注:以上参数是雷击点的参量,而不是空中的雷电参量。对一、二、三类防雷建筑物,一次雷击的总电荷分别为300、225、150C,表3中Q1=Q总-Qs 。

简要介绍如下:

雷电流幅值(I):根据国外观测统计,目前世界上观测到的最大的雷电流可达到430KA(瑞士),国内观测到的最大雷电流为300kA(黑龙江)。在自然界中超过200kA的雷电仅占全部雷电数的1%左右。出于经济的考虑,IEC标准和国家标准GB50057-94按需要防护的建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,将建筑物进行了防雷分类。火灾危险爆炸环境定为第一类防雷建筑物,规定其防范的雷电流幅值为200kA。重要的文物保护建筑物、国家级会堂、办公楼、大型火车站、大宾馆和计算中心,通讯枢纽等对国民经济有重要意义和内置大量电子设备的建筑物定为第二类防雷建筑物,规范其防范的雷电流幅值为150kA。在标准中划为第三类防雷建筑物,其防范的雷电流幅值为100kA。

由此可以说明《建筑物防雷设计规范》GB50057-94中指出的“有人认为,建筑物在安装防雷装置后就万无一失了,从经济观点出发,要达到这点是太浪费了。”

雷电流波形:图11(a)是典型雷电流波形图。假定该雷电流的幅值为100KA(第三类防雷建筑物设计防范标准)。从图上可以看出幅值从0到100KA的上升时间是很短促的,在达到峰值后,雷电流以较长时间逐步降低。为用文字描述雷电波波形,IEC使用了波头时间(T1),半值时间(T2)和平均陡度(I/T1)这样一些概念。

波头时间(T1):雷电流由幅值的10%(即100kA的10%为10kA),上升到90%(即100kA的90%为90kA)所需要的时间。这个时间IEC规定了首次雷击的参数值为10μs,后继雷击为0.25μs。

半值时间(T2)雷电流由幅值10%上升到峰值,并逐淅下降到幅值50%(即100KA的50%为50kA)所需要的时间。这个时间IEC规定了首次雷击的参数值为350μs,后继雷击为100μs。

可以用T1/T2来表示波形,如10/350μs代表首次雷击波形,0.25/100μs代表后继雷击波形。在过电压保护试验时还常用8/20μs,1.2/50μs等波形。

雷电波随时间的变化率di/dt是一个非常关健的物理量,一般取幅值10%-90%所需时间(即T1)与雷电流变化比为平均陡度即:I/T1。

通过计算公式:

Qs=(1/0.7)×I×T2

W/R= × (1/0.7)×I2×T2

将首次雷击的I值和T2值代入上式,可以得出表1所列出的不同保护级别的电荷量(Qs)和单位能量(W/R)。了解雷电流参数和波形的意义在于:

1.只要正确的遵循防雷技术标准的各个环节,就可以大大减少雷电灾害。在IEC标准中称:如果按第一类防雷设计(防200kA以下的雷电),防雷系统的效率可达98%。第二类防雷设计(防150kA以下的雷电)防雷系统的效率可达95%。第三类则为90%。

2.如果建筑物遭受的雷击超过了设计的等级,雷电灾害有可能发生,但只要设计人员是按标准设计的,因此不承担设计责任。

3.当前我国经济转轨时期,防雷产品的管理很不规范。在缺乏标准和严格的检验制度时,有些产品通过组织专家鉴定会,行政部门推荐,甚至挤进国家或行业标准的办法进行商业竞争。如哄动一时的“消雷器”近期在接受电力部科教局组织的模拟雷击冲击试验后发现针表面出现局部裂口或小块脱落现象和专家们早已指出的其材质无法承受雷电流单位能量(10MJ/Ω,5.6MJ/Ω或2.5MJ/Ω)是一致的。反之一些生产厂商主动与国际标准接轨,按雷电流参数进行设计便能生产出优质的防雷产品。因此,了解雷电流参数和波形有利于鉴别防雷产品的优劣。

4.雷电波参数和波形是现代防雷设计中经常要使用的数据。

上一篇:科锐技术--雷电基础知识--闪电

下一篇:防雷器小知识之防雷器的用途与分类